У самого Шкловского эта биографичность появляется не от нехватки другого материала. Её исток лежит в специфическом понимании писательской работы, призванной раскрепостить литературу от быта, затруднив узнавание внутри неё привычных вещей. Поэтому главный навык писателя – суметь представить вещь «будто в первый раз виденную», заставить читателя удержать на ней удивлённый взгляд. Названный остранением, этот приём с судьбоносной опечаткой (от «странный») закрепился в литературоведении без перевода: perestroïka, intelligentsia, ostranenie.

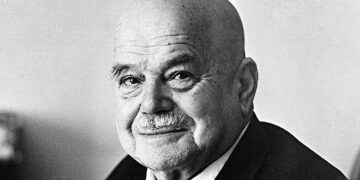

Впрочем, Шкловский отличается от других персонажей наличием вполне живой биографии – в том числе творческой.

Он родился последним ребёнком в семье профессора Высших артиллерийских курсов Бориса Шкловского и Варвары Бундель. 15-летним гимназистом начал публиковаться: впервые – в прозе (рассказ «Право скорби» в журнале «Весна»), от которой совсем скоро перешёл к теории. В декабре 1913 года, почти сразу после поступления на филологический факультет Санкт-Петербургского университета, Шкловский вышел на сцену петербургского кабаре «Бродячая собака» с докладом «Место футуризма в истории языка». Бурная и традиционно-враждебная к «не своим» атмосфера тех вечеров хорошо схвачена в описании одной из мизансцен: «Аудитория решила нас бить. Маяковский прошёл сквозь толпу, как раскалённый утюг сквозь снег. Кручёных шёл, взвизгивая и отбиваясь галошами. Я шёл, упираясь прямо в головы руками налево и направо, был сильным – прошёл».

В начале 1914-го Шкловский собрал подготовленные для доклада материалы в брошюру «Воскрешение слова». Часть тиража проиллюстрировал футурист Алексей Кручёных, к тому времени уже опубликовавший знаменитое «дыр бул щыл». Поэтому Шкловский сначала воспринимался как теоретический оформитель авангардистской поэзии, чутко следующий за её стремлением очистить слог «от житейской грязи» – ненавистного старчески-нежного языка и реакционного здравого смысла.

В амплуа эпатажного теоретика Шкловский добровольцем ушёл на фронт Первой мировой, откуда, получив из рук Корнилова Георгиевский крест IV степени, к началу 1918 года вернулся в Петроград. Весь следующий год прошёл в допросах ЧК: Шкловский ещё до войны долго сотрудничал с эсерами, после – скрывался сначала в психиатрической больнице, после начала красного террора – в архиве Московского лингвистического кружка у Романа Якобсона, благодаря которому идеи формальной школы дожили до послевоенного Парижа и были переоткрыты во французской лингвистике.

Благодаря хлопотам Горького он вскоре попал под амнистию и во второй раз оказался на фронте – теперь уже Гражданской войны. Но ни служба в Красной армии, ни тяжёлые ранения не остановили повторное преследование со стороны ЧК. 14 марта 1922 года Шкловский по льду пересёк границу РСФСР и оказался в Финляндии. Та весна стала началом проведённых в эмиграции полутора лет, которые завершились компромиссом с Советской властью и возвращением в советскую Россию, навсегда рассорившим его с Романом Якобсоном.

Год жизни в «сером, всюду одинаковом» Берлине отмечен трёхсотстраничной перепиской с Эльзой Триоле, сестрой Лили Брик и будущей женой Луи Арагона (Louis Aragon). Она была издана с заголовком «Zoo, или Письма не о любви» в память о районе Тиргартен. Последнее письмо резко меняет адресата: вместо выдуманной Али в строке получателя стоит ВЦИК СССР: Шкловский в амплуа влюблённого признаётся, что придумал женщину и любовь «для книги о непонимании, чужих людях и чужой земле». Заканчивает строками: «Я хочу в Россию. Я поднимаю руку и сдаюсь» – и в следующем году вернулся в Петроград.

К политике, тем более большевистской, больше не вернулся. В переписке с друзьями как будто начал следовать тактике Марка Твена (Mark Twain), писавшего двойные письма: парадное – для отправки, честное – для себя.

ОПОЯЗ собирался в Петрограде ещё несколько лет: в 1925 году в сотрудничестве с Маяковским даже вышел специальный номер журнала ЛЕФ, посвящённый жаргону Ленина – и вряд ли представимый хотя бы год спустя. Ещё во время эмиграции Шкловского Троцкий опубликовал в «Правде» агрессивную критику «заносчивого недоноска» формальной школы. До окончательного подавления оставалось несколько лет: в 1932-м Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», после которого калейдоскоп экспериментальных школ заменили центрированные союзы и институты. Шкловский подписал собственную капитуляцию статьёй «Памятник научной ошибке». Ошибкой назывался формализм, под которым уже повсеместно понимался не литературоведческий подход, а штамп крикливой критики буржуазного искусства.

Ретроспективный взгляд показывает, что эта капитуляция не была самоотречением. В ранних текстах Шкловский настойчиво повторял: «Все названия всегда неверны». Поэтому неверен ни «формальный» или даже «морфологический» метод, ни полученный впоследствии титул «тов. Шкловский». Выбрав жанром работы прозу о прозе, Шкловский оставил литературоведению множество афористически метких формул, в большинстве случаев пожертвовав даже формальным авторским правом. Французский структурализм помнит о нём через куда более наукообразного лингвиста Якобсона, кинематограф – через Третью фабрику Госкино; речь напоминает о нём оборотом «по гамбургскому счёту».

Мария Стенина